йқ’жҳҘдёӢд№ЎIиҲҹиҪҪйқһйҒ—пјҢйқ’жҳҘзӯ‘жўҰв‘ўпјҡеҺҰй—Ёе·ҘеӯҰйҷўвҖңиҲҹвҖқжёёжјіе·һе®һи·өйҳҹжҡ‘жңҹвҖңдёүдёӢд№ЎвҖқзӨҫдјҡе®һи·өжҙ»еҠЁ

д№ иҝ‘е№іжҖ»д№Ұи®°й«ҳеәҰйҮҚи§Ҷйқһзү©иҙЁж–ҮеҢ–йҒ—дә§дҝқжҠӨпјҢејәи°ғиҰҒжҺЁеҠЁдёӯеҚҺдјҳз§Җдј з»ҹж–ҮеҢ–еҲӣйҖ жҖ§иҪ¬еҢ–гҖҒеҲӣж–°жҖ§еҸ‘еұ•гҖӮе»әзӯ‘科еӯҰдёҺеңҹжңЁе·ҘзЁӢеӯҰйҷўзҡ„вҖңиҲҹвҖқжёёжјіе·һе®һи·өйҳҹпјҢеүҚеҫҖжјіе·һеёӮйҫҷжө·еҢәзҙ«жіҘжқ‘ејҖеұ•д»ҘвҖңз”Ёйқ’е№ҙзҡ„зңјзқӣйҮҚж–°еҸ‘зҺ°йҫҷиҲҹпјҢз”ЁеҲӣж–°зҡ„еЈ°йҹіи®ІеҘҪйқһйҒ—ж•…дәӢвҖқдёәдё»йўҳзҡ„зӨҫдјҡе®һи·өжҙ»еҠЁгҖӮе®һи·өйҳҹдёҚд»…иҮҙеҠӣдәҺдҝқжҠӨйҫҷиҲҹеҲ¶дҪңжҠҖиүәпјҢжӣҙжіЁйҮҚејҳжү¬йҫҷиҲҹзІҫзҘһпјҢи®©йқһйҒ—еңЁеҪ“д»Јз„•еҸ‘ж–°жҙ»еҠӣпјҢд»Ҙе®һйҷ…иЎҢеҠЁи·өиЎҢж–ҮеҢ–иҮӘдҝЎпјҢдёәдј жүҝдёӯеҚҺж–Үи„үиҙЎзҢ®йқ’жҳҘеҠӣйҮҸгҖӮ

пјҲеӣҫдёәеҸӮи§Ӯйҫҷжө·еӣҪе®үзҺ»з’ғй’ўиҲ№иүҮе…¬еҸёпјү

дёәжҺўеҜ»йҫҷиҲҹзҡ„жј”еҸҳеҺҶзЁӢпјҢе®һи·өйҳҹиө°и®ҝдәҶжӣҫеҸӮдёҺйҫҷиҲҹеҲ¶дҪңзҡ„йҫҷжө·еӣҪе®үзҺ»з’ғй’ўиҲ№иүҮе…¬еҸёдёҺзҰҸе»әиғҪйЎәиҲ№дёҡгҖӮеңЁзҰҸе»әиғҪйЎәиҲ№дёҡпјҢйҳҹе‘ҳ们дёҚд»…и§ҒеҲ°жё”иҲ№гҖҒжІҷиҲ№зӯүеҗ„зұ»иҲ№иүҮпјҢиҝҳиҝ‘и·қзҰ»и§ӮеҜҹдәҶд»ҺжЈҖдҝ®еҲ°и°ғиҜ•зҡ„е®Ңж•ҙз»ҙжҠӨжөҒзЁӢпјҢе…¶й—ҙеӨ„еӨ„еҪ°жҳҫзқҖеҜ№е·Ҙиүәзҡ„жһҒиҮҙиҝҪжұӮгҖӮ

пјҲеӣҫдёәеҸӮи§Ӯйҫҷжө·зҰҸе»әиғҪйЎәиҲ№дёҡе…¬еҸёпјү

йҳҹе‘ҳ们з”ұжӯӨж·ұеҲҮдҪ“дјҡеҲ°пјҢж— и®әжҳҜж–°иҲ№еҲ¶йҖ ж—¶еҜ№жҜҸдёҖеқ—жқҝжқҗзҡ„зІҫжҢ‘з»ҶйҖүгҖҒжҜҸдёҖйҒ“з„Ҡзјқзҡ„жҜ«еҺҳж ЎеҮҶпјҢиҝҳжҳҜж—Ҙеёёз»ҙжҠӨдёӯеҜ№йӣ¶д»¶зЈЁжҚҹзҡ„з»ҶиҮҙжҺ’жҹҘгҖҒеҜ№жҖ§иғҪеҸӮж•°зҡ„еҸҚеӨҚи°ғиҜ•пјҢйғҪзҰ»дёҚејҖдёҘи°ЁеҲ°жһҒиҮҙзҡ„жҠҖжңҜжҠҠжҺ§пјҢжӣҙжөёйҖҸзқҖе·ҘеҢ 们еҜ№е“ҒиҙЁзҡ„жү§зқҖеқҡе®Ҳ вҖ”вҖ” иҝҷд»Ҫеқҡе®ҲпјҢи®©жҜҸдёҖиүҳиҲ№йғҪжүҝиҪҪзқҖе®үеҝғдёҺдҝЎиө–гҖӮ

пјҲеӣҫдёәйҳҹе‘ҳеёҰйўҶе°ҸжңӢеҸӢеӯҰд№ е…ідәҺвҖқйҫҷиҲҹвҖңзҡ„зҹҘиҜҶпјү

пјҲеӣҫдёәйҳҹе‘ҳеҜ№е°ҸжңӢеҸӢиҝӣиЎҢйҮҮи®ҝпјү

еңЁзҙ«жіҘжқ‘йҫҷиҲҹж–ҮеҢ–дёӯеҝғпјҢдёҖеңәз«ҜеҚҲж–ҮеҢ–иҜҫзғӯй—№ејҖи®ІгҖӮе®һи·өйҳҹе‘ҳдёҺеӯ©еӯҗ们дә’еҠЁпјҢеҗ¬д»–们е…ҙеҘӢеҲҶдә«е®¶дёӯз«ҜеҚҲд№ дҝ—пјӣйҳҹе‘ҳ们еұ•зӨәйҫҷиҲҹжЁЎеһӢгҖҒи®ІеұҲеҺҹж•…дәӢпјҢз”ЁйҖҡдҝ—иҜӯиЁҖи§ЈиҜ»зІҪеӯҗгҖҒйҫҷиҲҹдёҺеұҲеҺҹзҡ„е…іиҒ”пјҢиҝҳи®Іи§Јйҫҷзә№еҜ“ж„ҸгҖҒиүҫиҚү讲究гҖӮ并且й…ҚеҗҲжёёжҲҸи®©еӯ©еӯҗ们еңЁж¬ўд№җдёӯж„ҹеҸ—дј з»ҹйӯ…еҠӣпјҢж’ӯдёӢж–ҮеҢ–дј жүҝзҡ„з§ҚеӯҗгҖӮ

е·ҰеҸіж»‘еҠЁжҹҘзңӢжӣҙеӨҡ

пјҲеӣҫдёәеҜ№йҫҷиҲҹеҲ¶дҪңжҠҖиүәйқһйҒ—дј жүҝдәәзҡ„йҮҮи®ҝпјү

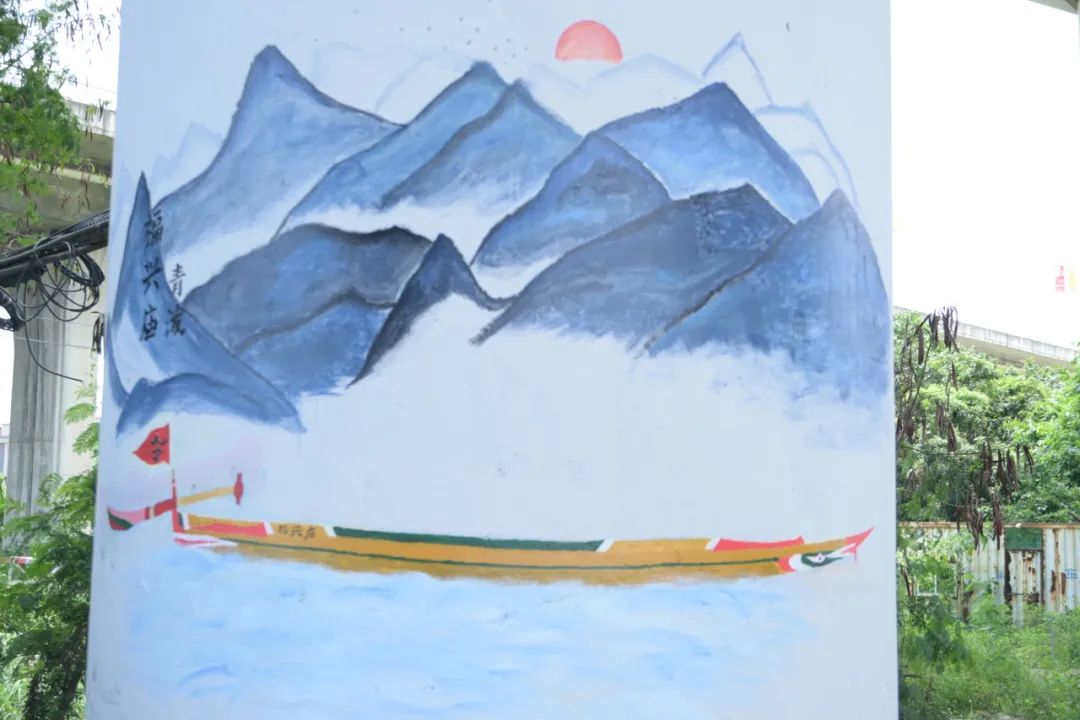

еңЁеҪ©з»ҳеҲ¶дҪңдёӯпјҢз ҒеӨҙй•ҝеҗҙиүәиҫүиӮҜе®ҡжҲ‘们зҡ„дҪңе“ҒпјҢ并иҜҰи§ЈеҪ©з»ҳзү№зӮ№пјҡзәўйҫҷиүіеҰӮзғҲзҒ«пјҢйқ’йҫҷз»ҝеҫ—жңүеҠІпјҢзҷҪйҫҷе№ІеҮҖзҒөеҠЁпјҢеӨ§йқ’еЈ®е®һзЁіеҪ“пјҢжҜҸ笔иүІеҪ©зҡҶеҗ«иҖҒиҫҲ讲究гҖӮеҸӮи§ӮзҰҸе»әиғҪйЎәиҲ№дёҡж—¶пјҢеҗҙеқӨиҫүжҖ»з»ҸзҗҶд»Ӣз»ҚпјҢзҷҫе№ҙдјҒдёҡз§үжҢҒе“ҒиҙЁзӯүзҗҶеҝөпјҢдёҡеҠЎж¶өзӣ–еӨҡзұ»иҲ№иүҮпјҢеҠ©еҠӣең°ж–№еҸ‘еұ•гҖӮйҫҷиҲҹй’үйҖ жҠҖиүәдј жүҝдәәеҗҙзҰҸе®Ғеӣ зғӯзҲұиҪ¬иЎҢпјҢе…ӢжңҚжҠҖжңҜзӯүйҡҫйўҳпјҢдҝқз•ҷйұјеҳҙеӨҙзү№иүІгҖӮжјіе·һзҙ«жіҘжқ‘йҫҷиҲҹйҖ еһӢзӢ¬зү№пјҢе·ҘеәҸдёҘи°ЁпјҢеҪ©з»ҳеҗүзҘҘпјҢйқ 家ж—ҸеёҲеҫ’дј жүҝпјҢеҪ“ең°дј жүҝдәәжҸҗеҸҠйҫҷиҲҹжҖ§иғҪдҪіпјҢдҪҶйқўдёҙе·Ҙиүәзӯүдј жүҝжҢ‘жҲҳгҖӮ

пјҲеӣҫдёәйҳҹе‘ҳ们дёҚз•ҸжҡҙйӣЁзғҲж—Ҙи®ӨзңҹиҝӣиЎҢеўҷз»ҳпјү

йҳҹе‘ҳ们жҲ–дҫқеӣҫж ·еӢҫеӢ’иҪ®е»“пјҢжҲ–и°ғиүІеҪ©з»ҶиҮҙжҷ•жҹ“пјҢе°ҶеҘ”ж¶Ңзҡ„жөӘиҠұгҖҒеұӮеҸ зҡ„еұұеіҰгҖҒеІёз•”зҡ„иҚ·иҠұзӯүжҷҜиҮҙй“әйҷҲдәҺеўҷйқўгҖӮзҙ еҮҖзҡ„еўҷдҪ“еңЁз¬”и§Ұй—ҙжёҗжҳҫзҒөйҹөпјҢдёҖжҙҫз”ҹжңәи·ғ然其дёҠгҖӮе°ӨдёәеҠЁдәәзҡ„жҳҜпјҢеўҷз»ҳдёҘе®ҲеҪ“ең°йҫҷиҲҹдј з»ҹеҪўеҲ¶ вҖ”вҖ” д»ҺйҫҷеӨҙзҡ„еј§еәҰеҲ°зә№йҘ°й…ҚиүІпјҢзҡҶзІҫеҮҶеӨҚеҲ»еҸӨж ·пјҢй»ҳй»ҳжүҝиҪҪзқҖжөҒж·Ңзҡ„д№Ўеңҹи®°еҝҶгҖӮеҫ…йўңж–ҷеҮқе№ІпјҢд№Ўжқ‘йЈҺиІҢе·ІжӮ„然焕新пјҢиҖҢз”»дёӯи—ҸзқҖзҡ„йҫҷиҲҹж–ҮеҢ–еҜҶз ҒпјҢжӯЈйҡҸиҝҷжҠ№дә®иүІз”ҹеҠЁз•ҷеӯҳпјҢеҗ‘иҝңж–№иҪ»иҪ»дј жү¬гҖӮ

е·ҰеҸіж»‘еҠЁжҹҘзңӢжӣҙеӨҡ

пјҲеӣҫдёәйҫҷиҲҹдё»йўҳеўҷз»ҳпјү

еўҷз»ҳдёҘе®ҲеҪ“ең°йҫҷиҲҹдј з»ҹеҪўеҲ¶ вҖ”вҖ” д»ҺйҫҷеӨҙзҡ„еј§еәҰеҲ°зә№йҘ°й…ҚиүІпјҢзҡҶзІҫеҮҶеӨҚеҲ»еҸӨж ·пјҢй»ҳй»ҳжүҝиҪҪзқҖжөҒж·Ңзҡ„д№Ўеңҹи®°еҝҶгҖӮеҫ…йўңж–ҷеҮқе№ІпјҢд№Ўжқ‘йЈҺиІҢе·ІжӮ„然焕新пјҢиҖҢз”»дёӯи—ҸзқҖзҡ„йҫҷиҲҹж–ҮеҢ–еҜҶз ҒпјҢжӯЈйҡҸиҝҷжҠ№дә®иүІз”ҹеҠЁз•ҷеӯҳпјҢеҗ‘иҝңж–№иҪ»иҪ»дј жү¬гҖӮ

дҝқжҠӨйҫҷиҲҹеҲ¶дҪңжҠҖиүәзӯүйқһйҒ—пјҢж—ўиҰҒе®ҲжҠӨе…¶зү©иҙЁеҪўжҖҒзҡ„е®Ңж•ҙпјҢжӣҙйңҖи®©йҫҷиҲҹзІҫзҘһиһҚе…ҘдәәеҝғгҖӮйҖҡиҝҮеҲӣж–°иЎЁиҫҫдёҺе№ҝжіӣдј ж’ӯпјҢи®©иҝҷдёҖеҸӨиҖҒж–ҮеҢ–еңЁеҪ“д»Јз„•еҸ‘ж–°з”ҹпјҢдёҚд»…иғҪеӨҜе®һж–ҮеҢ–иҮӘдҝЎзҡ„ж №еҹәпјҢжӣҙиғҪе°Ҷе…¶и•ҙеҗ«зҡ„еӣўз»“жӢјжҗҸгҖҒеҘӢеӢҮдәүе…ҲзІҫзҘһпјҢиҪ¬еҢ–дёәж°‘ж—ҸеӨҚе…ҙзҡ„зІҫзҘһеҠЁеҠӣгҖӮе”Ҝжңүи®©йқһйҒ—жҠҖиүәеӯҳз»ӯдәҺз”ҹжҙ»гҖҒзІҫзҘһд»·еҖјжөёж¶ҰдәҺеҝғзҒөпјҢжүҚиғҪдҪҝдј з»ҹж–ҮеҢ–зңҹжӯЈжҲҗдёәеҮқиҒҡеҠӣйҮҸгҖҒжҺЁеҠЁиҝӣжӯҘзҡ„дёҚз«ӯжәҗжіүгҖӮ

зј–иҫ‘пҪңй»„зҺүйў– еә”жҘҡз’Ү еј еҝғеҰҷ зҺӢеҚҺжі“

еӣҫзүҮпҪңйҷҲжҳ¶ж–Ү йҷҲдҪійҹі

е®Ўж ёпҪңйҷҲжҳҘзәў еҗҙе°‘йӣ„ жһ—зҺүжў…

з»Ҳе®ЎпҪңйҷҲе№іж°‘ жқҺжҷ“з‘ҫ